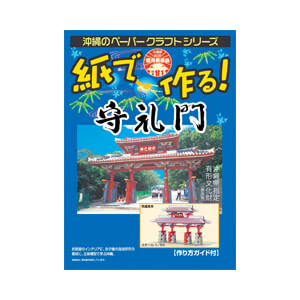

守礼門

“平和”と“もてなし”のシンボル守礼門

守礼門は首里城が1992年に復元され甦るまでは、首里で最も有名な観光名所であった、首里城の城門です。

その歴史は古く、王朝時代、第二尚氏四代の尚清王が、16世紀の初頭に創建したといわれています。中世琉球の代表的な建造物として、歓会門、瑞泉門、白銀門などの首里城門とともに国宝に指定されていましたが、沖縄戦時に首里城共々すべて焼失してしまいました。現在の守礼門は1958年に復元されたもので、朱塗りが鮮やかです。

「守礼之邦」とは、武器を持たず礼を重んじる平和友好の民の国であるという意味です。修復後の守礼門は県指定の文化財となっています。

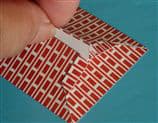

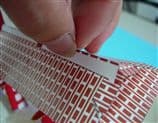

パーツはハサミで切り抜く必要がありますが、折り目線に沿って組み立てます。

2014年度 沖縄県推奨優良県産品に選ばれました。

守礼門の作り方

1.柱の作り方

1-1※柱には、上下があるので気をつけて作りましょう。

長い柱14、短い柱15の白い面から丸棒をあて押さえながら平行になるように、きれいに巻いていきます。

1-2白い面が隠れる部分まで巻き、最後の5㎜幅位のところに均一に薄く接着剤をつけ、おさえるように巻き込み、そのまま1分位、押さえておきましょう。

この手順で、4本の柱も作りましょう。

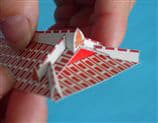

2.屋根の組み立て

2-1小屋根3ののりしろは、外に向けときましょう。

2-2小屋根3の内側に4を接着し増す。

2-36を3ののりしろ部分に接着します。

2-47,8は左右均等に合わせ接着します。

2-59は、屋根3に6の貼り合わせ部分を隠すように接着します。

2-610,11は、屋根3,4の貼り合わせ部分を隠すように接着します。

2-712は、8と屋根に合わせ接着します。

2-813は9と屋根の部分に合わせて接着します。

※ 12と13はまちがえのないように気をつけましょう。

2-936は10,11と屋根の先端部分に合わせて接着しましょう。

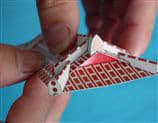

3.土台と1階の欄間部分の組み立て

3-1パッケージ裏面の台紙を切り取り、丸い柱の位置に柱14の2本を真ん中に接着し、両端には、柱15の2本を接着します。

※ 柱が斜めにならないように気をつけましょう。

3-216の4枚を両端の柱15に、はさむように接着します。

3-3

3-417の4枚を真ん中の柱14にはさむように接着します。

3-518は16と17の両側に接着しますが、その時ピンセットを使うとやりやすいでしょう。

3-6

3-719は、16と17の上側に、柱をはさむように接着します。

3-820の両端に接着剤をつけ、真ん中の柱14の線と線に合わせ両側から軽く押さえながら乾くのをまちます。

3-921の両端に接着剤をつけ、柱14の線と柱15の先端に合わせ接着します。

接着したら両側から軽く押さえながら乾くまで待ちましょう。

4.1階の大屋根の取り付け

4-122は両側の柱15の先端に合わせ外側に接着します。

4-223は8個ありますから、柱と柱についている20,21の上の先端に合わせ、接着しましょう。

4-3

4-424は2枚あるので両端を接着します。次に22,23の凸部分に差し込むようにして、のりしろ部分に接着します。

4-5大屋根を24ののりしろ部分に接着させます。

5.大屋根を仕上げる

5-125、26は柱14に合わせて接着します。

※ 25、26を大屋根に接着してから細かいパーツを接着してください。

5-22,「屋根の組み立て」のときと同じ要領で接着します。

5-3

6.2階の欄間部分の組み立て

6-129は真ん中の柱、2本の間の先端に合わせ接着します。

6-231、32は柱の先端に合わせ接着しますが、31だけは柱の両横側に接着しましょう。

7.2階の屋根(小屋根)の取り付けと、仕上げ

7-130は、下の部分の貼り付けの場合、真ん中の柱どうしに合わせ大屋根の部分に接着します。

のりしろのある2本は、29の内側に接着しましょう。

この時、ピンセットを使うといいでしょう。

7-233は、2枚あるので両端を接着します。

次に31、32の凸部分に差し込みようにのりしろ部分に接着します。

7-3小屋根を33ののりしろ部分に接着します。

34と35を接着し、台紙に接着すれば仕上がりです。

8.さあ完成です!

8-1完成です。

お好きな所に飾って見ては?